- consonnance

-

⇒CONSON(N)ANCE, (CONSONANCE, CONSONNANCE)subst. fém.A.— 1. RHÉT. Accord phonique des mots. Les consonnances de l'hémistiche avec la fin du vers et de la fin du vers avec l'hémistiche du précédent ou du suivant (SAINTE-BEUVE, Tabl. hist. et crit. de la poésie fr. et du théâtre fr. au XVIe s., 1828, p. 157).2. Allure phonique générale d'un mot, d'un nom. Consonance familière, étrangère, baroque. Je savais plusieurs mots de la langue d'Océanie aux consonances douces (LOTI, Le Roman d'un enfant, 1890, p. 194).— P. ext. Valeur d'un mot, d'un nom, y compris le sens. Aigues-Mortes! consonnance d'une désolation incomparable! (BARRÈS, Le Jardin de Bérénice, 1891, p. 47) :• 1. Peut-être ce nom même de La Fontaine a-t-il, dès notre enfance, attaché pour toujours à la figure imaginaire d'un poète je ne sais quel sens ambigu de fraîcheur et de profondeur, et quel charme emprunté des eaux? Une consonance, parfois, fait un mythe.VALÉRY, Variété I, 1924, p. 59.B.— MUS. Affinité de deux ou de plusieurs sons :• 2. Je ne puis penser que nos sens aient acquis une acuité plus grande; mais peut-être sont-ils plus capables de jouir de n'importe quel rapport de nombres. Ne prétendant plus à la consonance et à l'harmonie, vers quoi s'achemine la musique? Vers une sorte de barbarie.GIDE, Journal, 1928, p. 874.C.— Au fig.1. Vx. Résonance. L'amour des hommes n'est qu'une consonnance de l'amour de Dieu (BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, Harmonies de la nature, 1814, p. 255).2. Accord :• 3. ... l'avènement de la conscience est toujours à quelque degré la ruine d'une consonance intime. « Harmonieuse moi... » disait la jeune Parque.RICŒUR, Philos. de la volonté, 1949, p. 21.— Spéc., CARACTÉROL. Disposition à l'attitude conformiste (cf. p. ex. MOUNIER, Traité du caractère, 1946, p. 68).Rem. La « consonance » est le fait d'(au moins) deux termes (sens A 1, etc.) ou d'un seul terme (sens A 2). Lorsqu'on a affaire à deux termes, la relation peut se concevoir par rapport aux deux (la consonance entre [les termes], [les termes] en consonance...) ou par rapport à l'un des deux (cf. SAINTE-BEUVE et BERNARDIN DE SAINT-PIERRE, loc. cit.). Il peut cependant y avoir indétermination (cf. ex. 2 et 3). Lorsqu'on n'a affaire qu'à un seul terme, le fait remarquable est que le sens du mot, du nom, en cause peut entrer en ligne de compte (cf. BARRÈS, loc. cit. et ex. 1).Prononc. et Orth. :[

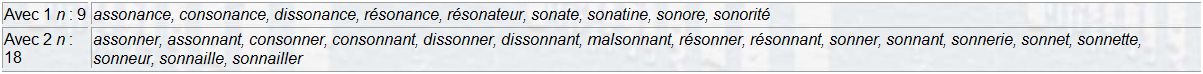

]. Ac. 1694 et 1932 : consonance; Ac. 1718-1835 : consonnance. Écrit avec un seul n également ds FÉR. Crit. t. 1 1787, DG, ROB., DUB., Pt ROB., Pt Lar. 1968 et Lar. Lang. fr.; écrit avec 2 n ds LAND. 1834, GATTEL 1841, NOD. 1844, BESCH. 1845 et LITTRÉ. La famille de son comprend : 13 mots écrits avec un seul n : assonance, assonant, consonance, consonant, dissonance, dissonant, dissoner, résonance, résonateur, sonate, sonatine, sonore, sonorité; 12 mots écrits avec 2 n : consonne, malsonnant, résonner, résonnant, sonner, sonnant, sonnerie, sonnet, sonnette, sonneur, sonnaille, sonnailler. R. THIMONNIER, Principes d'une réforme rationnelle de l'orth. (inédit), 1967, pp. 71-72, propose d'ajouter les verbes assonner et consonner qui ne figurent pas à la nomenclature de Ac. 1932, de les écrire avec 2 n (les dér. des mots en -on s'écrivant gén. avec 2 n) et formule la règle suiv. : ,,L'n terminal de son n'est doublé que s'il est suivi de la lettre e (ex. : assonner mais assonance) (...). Les participes présents s'alignent normalement sur le verbe (ex. : sonnant sur sonner).`` Il explique qu'il faudrait cependant écrire sonnaille et sonnailler avec 2 n, le suff. -aille(r) provoquant le redoublement de n dans les mots en -on (ex. : cochonnaille). Thimonnier étend cette règle aux mots techn. non encore admis par Ac. tels que sonique, sonomètre, sonométrique, sonorisation. Famille de son revue par Thimonnier :

]. Ac. 1694 et 1932 : consonance; Ac. 1718-1835 : consonnance. Écrit avec un seul n également ds FÉR. Crit. t. 1 1787, DG, ROB., DUB., Pt ROB., Pt Lar. 1968 et Lar. Lang. fr.; écrit avec 2 n ds LAND. 1834, GATTEL 1841, NOD. 1844, BESCH. 1845 et LITTRÉ. La famille de son comprend : 13 mots écrits avec un seul n : assonance, assonant, consonance, consonant, dissonance, dissonant, dissoner, résonance, résonateur, sonate, sonatine, sonore, sonorité; 12 mots écrits avec 2 n : consonne, malsonnant, résonner, résonnant, sonner, sonnant, sonnerie, sonnet, sonnette, sonneur, sonnaille, sonnailler. R. THIMONNIER, Principes d'une réforme rationnelle de l'orth. (inédit), 1967, pp. 71-72, propose d'ajouter les verbes assonner et consonner qui ne figurent pas à la nomenclature de Ac. 1932, de les écrire avec 2 n (les dér. des mots en -on s'écrivant gén. avec 2 n) et formule la règle suiv. : ,,L'n terminal de son n'est doublé que s'il est suivi de la lettre e (ex. : assonner mais assonance) (...). Les participes présents s'alignent normalement sur le verbe (ex. : sonnant sur sonner).`` Il explique qu'il faudrait cependant écrire sonnaille et sonnailler avec 2 n, le suff. -aille(r) provoquant le redoublement de n dans les mots en -on (ex. : cochonnaille). Thimonnier étend cette règle aux mots techn. non encore admis par Ac. tels que sonique, sonomètre, sonométrique, sonorisation. Famille de son revue par Thimonnier :  Étymol. et Hist. 1. Ca 1150 consonancie « identité ou ressemblance du son final de deux ou plusieurs mots » (WACE, St Nicolas, éd. E. Ronsjö, 1553) — 1581, Cl. Fauchet ds GDF.; 1268 consonance (BRUNET LATIN, Trésor, éd. F. J. Carmody, p. 343); 2. 1377 mus. consonancie « affinité entre deux ou plusieurs sons » (N. ORESME, Le Livre du ciel et du monde, éd. A. D. Menut et A. J. Denomy, 1968, p. 480, 1. 146), attest. isolée; av. 1558 consonance (Mellin de Saint-Gelais, éd. P. Blanchemain, t. 2, p. 145). Empr. au lat. consonantia, attesté aux deux sens. Fréq. abs. littér. :127.

Étymol. et Hist. 1. Ca 1150 consonancie « identité ou ressemblance du son final de deux ou plusieurs mots » (WACE, St Nicolas, éd. E. Ronsjö, 1553) — 1581, Cl. Fauchet ds GDF.; 1268 consonance (BRUNET LATIN, Trésor, éd. F. J. Carmody, p. 343); 2. 1377 mus. consonancie « affinité entre deux ou plusieurs sons » (N. ORESME, Le Livre du ciel et du monde, éd. A. D. Menut et A. J. Denomy, 1968, p. 480, 1. 146), attest. isolée; av. 1558 consonance (Mellin de Saint-Gelais, éd. P. Blanchemain, t. 2, p. 145). Empr. au lat. consonantia, attesté aux deux sens. Fréq. abs. littér. :127.

Encyclopédie Universelle. 2012.